Биология в лицее

Сайт учителей биологии МБОУ Лицей № 2 г. Воронежа, РФ ![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

Site biology teachers lyceum № 2 Voronezh city, Russian Federation

|

Биологическое разнообразие как основное условие устойчивости популяций, биоценозов и экосистем Огромное разнообразие жизни всегда поражало исследователей. В природе практически нет абсолютно сходных особей, популяций, видов и экосистем. Даже однояйцовые близнецы с одинаковой наследственностью хоть чем-то, но отличаются друг от друга. Это разнообразие всегда было загадкой для умов и казалось избыточным. Когда отдельные виды начали исчезать с лица Земли по вине людей, этому сначала не придавали значения, так как видов много, а процессы их вымирания, как установила палеонтология, всегда происходили в природе. Однако в настоящее время обеднение разнообразия жизни под влиянием деятельности человека идет очень быстрыми темпами. Огромные площади заняты немногими видами культурных растений с чистыми сортами, выровненными по наследственным качествам. Разрушаются многие типы природных экосистем и заменяются культурным ландшафтом. Снижается число видов в биоценозах. Поэтому и с теоретической, и с практической точек зрения очень важно понимать, в чем состоит роль биологического разнообразия. Ответ на этот вопрос можно найти при изучении структуры и функционирования биоценозов. Как мы видели, природные сообщества могут включать сотни и тысячи видов, от бактерий до вековых деревьев и крупных животных. Биоценозы представляют собой природные системы. Высокое видовое разнообразие обеспечивает следующие свойства этих сложных систем.

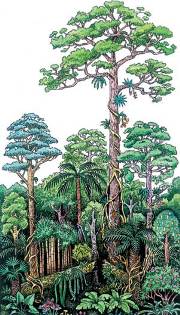

Как мы видели, в сообществах уживаются те виды, которые делят между собой экологические ниши и дополняют друг друга в использовании ресурсов среды. Например, растения первого яруса в лесу перехватывают 70 – 80 % светового потока. Во втором ярусе растут деревья и кустарники, которым достаточно 10 – 20 % от полного освещения, а растения третьего яруса в таких лесах способны осуществлять фотосинтез всего при 1–2 сотых долях светового потока. Дополняя друг друга, растения более полно используют солнечную энергию. Ярусность тропического леса Такая же дополнительность существует в размещении растений разных видов по поверхности почвы, расположений их корневых систем, полноте усвоения минеральных веществ и т. д. У животных “разделение труда” в биоценозе ярко выражено в использовании разных видов пищи, времени суточной и сезонной активности, размещении в пространстве. Очень существенно дополняют друг друга разные виды грибов в лесных сообществах. Одни из них специализируются на разрушении мертвой древесины, другие – свежеопавших листьев, третьи – корней или шишек, четвертые продолжают разрушение уже полуразложившейся массы. Взаимная дополнительность чрезвычайно характерна и для многих микроорганизмов-редуцентов. Одни из них разрушают целлюлозу, другие – белки, третьи – сахара.

Ярусность хвойного леса умеренного климатического пояса В рыбоводстве принцип дополнительности используют при выращивании в одном водоеме сразу нескольких видов рыб, использующих разный корм. Удачный набор составляют: белый толстолобик, питающийся преимущественно одноклеточными водорослями, пестрый толстолобик, поедающий зоопланктон, белый амур, кормящийся донными растениями, а также черный амур и карп, поедающие разные виды донных беспозвоночных. Взаимозаменяемость видов Любой вид биоценоза может быть заменен другим, со сходными экологическими требованиями и функциями. Хотя полностью похожих друг на друга видов в природе нет, но многие перекрываются по основным экологическим требованиям, отличаясь лишь деталями. Такие виды обычно заменяют друг друга в похожих сообществах, как, например, разные виды елей и пихты в темнохвойных таежных лесах или разные виды насекомых-опылителей (пчелы, бабочки и др.) на лугах. Замена одного доминирующего вида другим – нормальное явление в многолетней динамике сообществ. Особенно наглядно проявляется в луговой растительности. Например, на некоторых типах приволжских лугов во влажные годы среди злаков преобладает лисохвост, а в сухие – костер и пырей. После массового размножения нестадных саранчовых, съедающих злаки, на лугах бурно разрастается не поедаемое ими разнотравье. Через 1–2 года оно снова угнетается своими конкурентами – злаками. В лесах такая многолетняя изменчивость растительного покрова менее заметна и охватывает только нижние ярусы. Так как экологические ниши многих видов частично перекрываются, выпадение или снижение активности какого-нибудь одного из них не опасно для экосистемы. Его функцию берут на себя другие. Происходит явление “конкурентного высвобождения”, и разные звенья круговорота веществ продолжают действовать. Взаимозаменяемость видов постоянно происходит при колебаниях погодных условий. Так, на лугах во влажные годы доминируют короткокорневищные травы, а в сухие – длиннокорневищные, активны разные листогрызущие и хищные насекомые и т. п. Взаимозаменяемость видов позволяет экосистемам сохранять свои основные свойства, если не меняются масштабы их воздействия на окружающую среду. Например, на пастбищах диких копытных сменили стада домашних животных. В прериях Северной Америки до прихода людей обитало примерно 75 млн. бизонов. Они съедали около 400 млн. т травы, при расчете на сухой вес, что составляло около половины надземной продукции растительности, и ускоряли круговорот веществ в прериях. Бизоны были полностью уничтожены человеком. Их место на пастбищах заняли стада коров и овец. Но человек в погоне за прибылью склонен сильно увеличивать поголовье скота, и прерии пострадали от перевыпаса. Падает продуктивность пастбищ, усиливается эрозия почв. Регуляторные свойства Способность к саморегуляции – одно из основных условий существования сложных систем. Саморегуляция возникает на основе обратных связей. Принцип отрицательной обратной связи заключается в том, что отклонение системы от нормы приводит в действие силы, направленные на возвращение ее в нормальное состояние. Этот принцип обратной связи очень ярко проявляется во внутрипопуляционных и межвидовых взаимоотношениях в биоценозах. Увеличение численности жертв вызывает увеличение численности хищников и паразитов. Повышение плотности популяции сверх определенных уровней так изменяет связи внутри вида, что падает воспроизводительная способность или усиливается рассредоточение особей в пространстве. Одно из современных направлений в селекции культурных растений – поддержание неоднородности их популяций. Такие сорта включают растения с колебаниями сроков цветения, разной высоты, с неодинаковым расположением корней, с различной устойчивостью к засухе и т. п. Внутрипопуляционное разнообразие полевых культур позволяет получать стабильные урожаи при значительных снижениях затрат на уход за растениями. Чем разнообразнее биоценозы и чем сложнее структура популяций, тем успешнее осуществляется их саморегуляция. Надежность обеспечения функций Главные функции биоценоза в экосистеме – создание органического вещества, его разрушение и регуляция численности видов – обеспечиваются множеством видов, как бы страхующих деятельность друг друга. Например, численность насекомых, как мы видели, могут сдерживать многоядные хищники, при более высокой численности – специализированные паразиты, при еще более высокой – возбудители инфекционных заболеваний или же ужесточение конкурентных отношений и внутрипопуляционные взаимоотношения. Разложение целлюлозы – сложного и прочного компонента растительных тканей – могут осуществлять специализированные бактерии, разные виды плесневых и шляпочных грибов, мелкие почвенные клещи-сапрофаги, личинки насекомых, дождевые черви и другие животные, в кишечниках которых вырабатываются необходимые для этого ферменты. В технике системы с множественным обеспечением функций действуют как сверхнадежные. Этот принцип, как мы видим, взят человеком из природы. Разнообразие видов в экосистемах обеспечивает надежность их функционирования. Таким образом, биологическое разнообразие – это главное условие устойчивости всей жизни на Земле. За счет этого разнообразия жизнь не прерывается уже несколько миллиардов лет. В сложные периоды геологической истории, как свидетельствует палеонтологическая летопись, многие виды вымирали, разнообразие понижалось, но экосистемы материков и океанов выдерживали эти катастрофы. Жизнь продолжалась. Появлялись новые виды и сменяли старые в общем поддержании круговорота веществ и потока энергии. Человеческая деятельность на Земле по влиянию на видовое разнообразие в настоящее время начинает превосходить все известные в прошлом геологические катастрофы. Поэтому очень важно не допустить такого снижения уровня биологического разнообразия, которое отразилось бы на устойчивости и природных, и антропогенных систем и перешло бы границы самовосстановительных возможностей природы. На юге нашей страны разработан метод восстановления видового богатства растений в нарушенной степи. На нетронутых целинных участках в три-четыре приема за сезон скашивают сено, содержащее созревающие в эти разные сроки семена многих видов растений. Сеном засевают эродированные и нарушенные почвы. Таким образом почвы получают одновременно богатый набор семян, органическое удобрение и прикрытие оголенной поверхности. Через 3-4 года на таких участках восстанавливается задернованная степь с богатым набором видов. Естественные же процессы восстановления затягиваются на десятилетия. < Предыдущая страница "Саморазвитие экосистем - сукцессии" Следующая страница "Биосфера" > |

Меню сайтаНаш опросМини-чатПоиск |

Взаимная дополнительность частей

Взаимная дополнительность частей Взаимная дополнительность видов, созидающих и разрушающих органическое вещество, лежит в основе биологических круговоротов.

Взаимная дополнительность видов, созидающих и разрушающих органическое вещество, лежит в основе биологических круговоротов.