Биология в лицее

Сайт учителей биологии МБОУ Лицей № 2 г. Воронежа, РФ ![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

Site biology teachers lyceum № 2 Voronezh city, Russian Federation

|

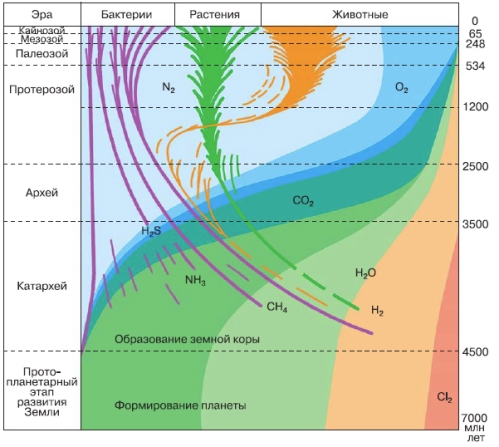

Физико-химическая эволюция в развитии биосферы Академик А. И. Опарин впервые в науке выдвинул естественнонаучную теорию о зарождении жизни на Земле. Вслед за ним Дж. Холдейн, С. Миллер и другие ученые подтвердили и развили эту теорию. Они доказали, что первоначальные формы жизни — результат эволюции химических веществ на планете (этап химической эволюции), а затем путем эволюции живой материи (этап биологической эволюции) произошло усложнение живых существ и появилось огромное их разнообразие в современном мире. Физические явления в истории Земли. Как же возникли первоначальные формы жизни? При каких условиях и где происходил этот величайшей значимости процесс биопоэза? И наконец, сколько времени длился этот процесс? Процесс происхождения жизни на Земле теснейшим образом связан с историей возникновения и развития самой нашей планеты как части Солнечной системы.

Полагают, что рядом с протопланетным облаком произошел взрыв сверхновой звезды, сопровождавшийся выделением огромного количества энергии. Возникшая ударная волна распространилась и на «наше» протопланетное облако, вызвав в нем уплотнение материи, термоядерные процессы и разогрев. Так образовалось центральное тело системы — звезда Солнце. Периферическая часть протопланетного облака фрагментировалась на отдельные сгущенные тела — планеты. Силы гравитации Солнца удержали образовавшиеся планеты около звезды, а более разреженные части протопланетного облака рассеялись. Это произошло около 5—7 млрд лет назад. Одновременное возникновение Солнца и планет Солнечной системы из единого протопланетного облака обусловило сходный химический состав этих тел. Астрономы различают межзвездные и протопланетные облака. Межзвездные облака обычно состоят из смеси газов и пылевых частиц микронных размеров. Среди газов преобладают водород и гелий, а также в заметных количествах содержатся H2O, CO2, CH4, NH3, N2 и другие химические соединения. Твердые частицы представлены смесью тугоплавких металлов, силикатов и сульфидов металлов. Высокая разреженность космического пространства затрудняет здесь процесс объединения (сорбции) и рост частиц. Иная обстановка создается в протопланетном облаке. Повышенная плотность его вещества обеспечивает частые столкновения частиц, что ведет к их быстрому росту. В итоге появляются первые, еще мелкие (сантиметровые и первые метровые) тела, являющиеся зачатками будущих планет. Такие образования называют планетезималями. Они состоят из холодной материи. Здесь преобладают кусочки льда (Н2О) с вмерзшими в них частицами углерода, азота, силикатов, металлов и летучие вещества (в том числе метан и аммиак). Дальнейшее уплотнение роя планетезималий ускоряет их рост, ведет к образованию крупных тел — в поперечнике до многих десятков и сотен километров. У крупных планетезималий появляются свои гравитационные поля, что значительно ускоряет рост этих тел и уплотнение их массы. Так из планетезимали выросла и наша планета Земля.

Молодая Земля (Протоземля) после своего образования была холодным космическим телом, лишенным тектонических процессов. В ее недрах температура, очевидно, не превышала температуры плавления вещества. В тот период на поверхности Земли не было ни океанов, ни атмосферы и она была лишена мантии и ядра. В ранний период истории Земли ее состав, вероятно, был однородным и образован из веществ протопланетного облака. Температура Земли была сравнительно с Солнцем невысокой (800—1000 °С), но по мере формирования планеты ее недра разогревались в результате накопления тепла из-за распада радиоактивных элементов (уран, торий) и приливной энергии Луны (Протолуны). С разогревом начались процессы расплавления веществ, а затем последовала и их гравитационная дифференциация. Более тяжелые вещества опускались вниз, а легкие поднимались вверх и образовывали земную кору. Отсутствие атмосферы у молодой Земли было связано с тем, что газы («первичная» атмосфера) из протопланетного облака были потеряны раньше, чем растущая Земля смогла своим тяготением их удерживать у своей поверхности. Лишь достигнув значительных размеров в результате накопления падавших на поверхность Земли частиц веществ и тел из окружающего пространства, масса планеты стала притягивать эти газы.

Формирование нашей планеты на протяжении длительного времени сопровождалось бурными и сложными химическими реакциями. Они, несомненно, шли с поглощением свободного кислорода, возникавшего при образовании кремнекислоты и ряда других компонентов магматических пород. Поэтому в атмосфере Земли свободного кислорода не было. Первичный кислород мог появляться в результате воздействия ультрафиолетовой радиации Солнца, а также других космических излучений на молекулы углекислого газа. Но накопления кислорода не происходило, так как он тратился на процессы окисления. На поверхности земной коры под газовой оболочкой (атмосферой) стали происходить разнообразные геологические и физико-химические процессы. Именно здесь сначала образовались сложные углеродные соединения, а затем на их основе возникла жизнь.

Насыщение водой поверхностного слоя коры под Мировым океаном, произошедшее около 2,2 млрд лет назад, сопровождалось массовым связыванием СО2 в карбонаты (главным образом, в доломиты). В результате парциальное давление углекислого газа снизилось и стало близким к современному. Уменьшение в атмосфере углекислоты привело к снижению температуры на поверхности Земли до +6 °С, а затем к очень сильному оледенению (Гуронское оледенение): льдом покрылись фактически все континенты того времени. Гуронское оледенение явилось самым сильным и продолжительным оледенением за всю геологическую историю Земли. Насыщение водой слоя коры под Мировым океаном вызвало также активное вымывание металлического железа из мантии, которого там содержалось до 5%. Это вымываемое железо в форме двухвалентного гидроксида стало разноситься по всему океану. Окисляясь до трехвалентного, оно отлагалось на дне, особенно по мелководьям. Около 600 млн лет назад свободное железо исчезло из мантийного вещества. Исчезновение такого активного поглотителя кислорода, как металлическое железо, незамедлительно отразилось на увеличении количества кислорода в атмосфере. Это произошло на границе протерозоя и палеозоя. Этому же периоду соответствует и возникновение многоклеточности у живых организмов, и появление царства животных. Как видим, этапу формирования жизни на Земле предшествовала длительная физико-химическая, геологическая и климатическая история развития нашей планеты. Наиболее существенные физико-химические события произошли 500—4000 млн лет назад. Именно в этот период в особых термодинамических условиях из исходных сложных органических соединений возникла простейшая и примитивнейшая жизнь, которая, постоянно развиваясь, создала в процессе своей длительной эволюции огромное разнообразие видов и форм. Появившись более 3500 млн лет назад, живые организмы овладели нашей планетой, создав особую оболочку Земли — биосферу.

Таким образом, период существования планеты Земля с момента её образования до появления первых живых организмов — пробионтов — это время химической эволюции, за которой последовал период биологической эволюции — время эволюции живых существ. < Предыдущая страница "Современные гипотезы происхождения жизни" |

Меню сайтаНаш опросМини-чатПоиск |

Появление нашей планеты как космическое событие было обусловлено возникновением Солнца и всей Солнечной системы. Согласно современным астрономическим представлениям, Солнечная система зародилась в газовом облаке, находящемся в состоянии равновесия с собственным гравитационным полем. Такие облака называют

Появление нашей планеты как космическое событие было обусловлено возникновением Солнца и всей Солнечной системы. Согласно современным астрономическим представлениям, Солнечная система зародилась в газовом облаке, находящемся в состоянии равновесия с собственным гравитационным полем. Такие облака называют  Рост Земли, как показывают расчеты одного из создателей современной теории планетообразования — B. C. Сафронова, был медленным: формирование 99% современной массы Земли произошло в течение 100 млн лет. Вначале рост шел во все ускоряющемся режиме объединения (аккреции) крупных твердых тел (планетезималей), но затем по мере их исчерпания в околоземном рое протопланетного вещества он замедлился.

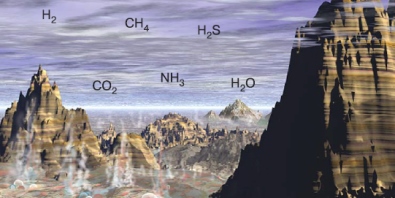

Рост Земли, как показывают расчеты одного из создателей современной теории планетообразования — B. C. Сафронова, был медленным: формирование 99% современной массы Земли произошло в течение 100 млн лет. Вначале рост шел во все ускоряющемся режиме объединения (аккреции) крупных твердых тел (планетезималей), но затем по мере их исчерпания в околоземном рое протопланетного вещества он замедлился. Химическая эволюция в истории Земли. При разогревании недр Земли из ее внутренних зон на поверхность планеты начали выделяться газовые компоненты. Таким путем образовалась вторичная, точнее, «собственная» земная атмосфера, а происходившие в то время химические реакции определили ее состав. В основном это были углеводородные газы, аммиак, углекислота, сероводород и свободный водород, при отсутствии свободного кислорода и азота. Взаимодействие между углекислотой и водородом приводило к образованию метана и воды. Вода в парообразном состоянии окружила Землю сплошной пеленой облаков.

Химическая эволюция в истории Земли. При разогревании недр Земли из ее внутренних зон на поверхность планеты начали выделяться газовые компоненты. Таким путем образовалась вторичная, точнее, «собственная» земная атмосфера, а происходившие в то время химические реакции определили ее состав. В основном это были углеводородные газы, аммиак, углекислота, сероводород и свободный водород, при отсутствии свободного кислорода и азота. Взаимодействие между углекислотой и водородом приводило к образованию метана и воды. Вода в парообразном состоянии окружила Землю сплошной пеленой облаков. После разрушения Протолуны и захвата части ее внутреннего вещества и железного ядра, а также разогрева, расплавления и дифференциации планетного вещества Земля приобрела прямое вращение. Сама Луна, сформировавшаяся из оставшегося силикатного вещества внешней части разрушенной Протолуны, вызывала на Земле интенсивные землетрясения, обусловленные лунными «приливами», амплитуда которых достигала от километра до десятков метров. В итоге этих процессов совершалась дифференциация планетного вещества, что привело к образованию ядра и мантии Земли.

После разрушения Протолуны и захвата части ее внутреннего вещества и железного ядра, а также разогрева, расплавления и дифференциации планетного вещества Земля приобрела прямое вращение. Сама Луна, сформировавшаяся из оставшегося силикатного вещества внешней части разрушенной Протолуны, вызывала на Земле интенсивные землетрясения, обусловленные лунными «приливами», амплитуда которых достигала от километра до десятков метров. В итоге этих процессов совершалась дифференциация планетного вещества, что привело к образованию ядра и мантии Земли. Переход воды из газообразного в капельно-жидкое состояние, выделение газов из недр Земли и как следствие — образование атмосферы произошло около 4 млрд лет назад, а позже начали формироваться первые мелководные изолированные морские бассейны, которые затем соединились в единый еще неглубокий Мировой океан.

Переход воды из газообразного в капельно-жидкое состояние, выделение газов из недр Земли и как следствие — образование атмосферы произошло около 4 млрд лет назад, а позже начали формироваться первые мелководные изолированные морские бассейны, которые затем соединились в единый еще неглубокий Мировой океан.