Суббота, 27 Июля 2024, 03:10

Биология в лицее

Сайт учителей биологии МБОУ Лицей № 2 г. Воронежа, РФ ![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

Site biology teachers lyceum № 2 Voronezh city, Russian Federation

|

Многообразие птиц. Часть 2

Отряд Голубеобразные объединяет сравнительно небольших птиц, обитающих в лесах, горах, а также в городах. Зоб хорошо развит. Оперение плотное. У большинства голубеобразных самцы крупнее самок и ярче окрашены. 2 подотряда - голуби (1, 2, 3) и рябки (4). Около 290 видов в умеренных и тропических областях земного шара. Странствующий голубь и все виды семейства дронтов истреблены.

В России встречаются клинтух, вяхирь и сизый голубь (1) – родоначальник многочисленных пород домашних голубей, а также обыкновенная (3) и кольчатая горлицы. Длина тела от 15 до 90 см, масса от 30 г до 3 кг. Клюв с восковицей (участком голой кожи) у основания. Оперение густое и плотное, часто яркое, с металлическим блеском, полёт быстрый и маневренный. Питаются семенами или плодами, обычно собирают их на земле. У голубей своеобразная манера пить: они опускают клюв в водоём и втягивают воду в себя. В период размножения образуют прочные пары. Гнездо представляет собой настил или неглубокую чашу, построенную из прутиков и расположенную в развилке ветвей. Некоторые виды гнездятся в дуплах, расщелинах скал, на земле и на постройках человека. В кладке 1—2 яйца. Птенцы не могут переваривать грубую растительную пищу, поэтому родители кормят их «птичьим молоком» – сыроподобными питательными выделениями слизистой оболочки зоба. Птенцы растут очень быстро и в 10—17-дневном возрасте уже могут летать.

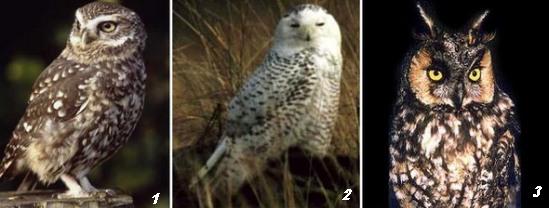

Отряд Попугаеобразные включает 1 семейство и 320 тропических видов яркоокрашенных древесных птиц. Длина от 9,5 см до 1 м. Оперение часто яркое. Клюв высокий; надклювье, нависающее крючком над нижней челюстью, подвижно соединено с лобными костями. Попугаи могут дробить клювом очень твёрдые плоды, при лазании цепляются клювом за ветви. 1-й и 4-й пальцы на лапах повёрнуты назад, так что попугаи не только хорошо охватывают лапами ветки, но могут подносить лапой пищу к клюву. Лапы с сильными когтями приспособлены для лазания по деревьям. Головной мозг относительно крупный; характерны хорошая память и способность к звукоподражанию (хорошо развита голосовая мускулатура). Некоторые попугаи умеют подражать человеческой речи. Попугаев часто держат в клетках как декоративных птиц. Полёт быстрый. Отряд Попугаеобразные включает 1 семейство и 320 тропических видов яркоокрашенных древесных птиц. Длина от 9,5 см до 1 м. Оперение часто яркое. Клюв высокий; надклювье, нависающее крючком над нижней челюстью, подвижно соединено с лобными костями. Попугаи могут дробить клювом очень твёрдые плоды, при лазании цепляются клювом за ветви. 1-й и 4-й пальцы на лапах повёрнуты назад, так что попугаи не только хорошо охватывают лапами ветки, но могут подносить лапой пищу к клюву. Лапы с сильными когтями приспособлены для лазания по деревьям. Головной мозг относительно крупный; характерны хорошая память и способность к звукоподражанию (хорошо развита голосовая мускулатура). Некоторые попугаи умеют подражать человеческой речи. Попугаев часто держат в клетках как декоративных птиц. Полёт быстрый.  Преимущественно древесные птицы; живут в лесах, реже на открытых пространствах, немногие виды проникают высоко в горы. Чаще держатся стаями. Гнездятся в дуплах, термитниках, в норах, некоторые на земле. В кладке 1—12 (чаще 2—5) яиц. У большинства насиживает самка. Птенцы вылупляются голыми и слепыми; родители кормят их отрыжкой из зоба. Попугаеобразные преимущественно растительноядные птицы. Опыляют растения и способствуют их расселению, разнося семена. Иногда повреждают посевы и сады. Преимущественно древесные птицы; живут в лесах, реже на открытых пространствах, немногие виды проникают высоко в горы. Чаще держатся стаями. Гнездятся в дуплах, термитниках, в норах, некоторые на земле. В кладке 1—12 (чаще 2—5) яиц. У большинства насиживает самка. Птенцы вылупляются голыми и слепыми; родители кормят их отрыжкой из зоба. Попугаеобразные преимущественно растительноядные птицы. Опыляют растения и способствуют их расселению, разнося семена. Иногда повреждают посевы и сады.В отличие от дневных хищников птицы из отряда Cовообразные охотятся ночью. У этих птиц нет зоба; вокруг глаз имеется «лицевой» диск. Относительно большие глаза обращены вперёд, общее поле зрения сравнительно невелико — 110°, поле бинокулярного зрения 60—70°, т. е. гораздо больше, чем у других птиц. Глаза у сов огромные, с широко раскрывающимися зрачками. Хрусталик закреплён неподвижно. Ограниченность общего поля зрения компенсируется большой подвижностью шеи и быстротой поворота головы. Совы хорошо видят и днём, и в сумерках. Сова летает невысоко и смотрит прямо вниз.

Наружые слуховые раковины большие, асимметричные (как и кости, окружающие орган слуха), в связи с чем звуки принимаются с некоторой разницей во времени, что позволяет точно определять их источник. Клюв крючковидный, не сильный. Добычу схватывают и умерщвляют мощными лапами с острыми и крупными когтями. Полёт бесшумный, манёвренный. За исключением брачного периода, когда кричат по ночам (от свиста до устрашающего гуканья и «хохота»), молчаливы.

Сова имеет мягкое оперение и летает бесшумно. Обладает очень тонким слухом. Улавливает малейший писк и шорох, поскольку питается грызунами. 2 семейства: настоящие совы (1, 2, 3) и сипухи; около 130 видов по всему миру кроме Антарктиды.

Гнёзда обычно устраивают в дуплах или нишах, у некоторых — на земле или на деревьях в старых гнёздах других крупных птиц. В кладке от 1—2 (у крупных совообразных) до 10—12 (у мелких) яиц. Насиживает только самка, начиная с первого яйца, поэтому птенцы в одном гнезде различаются по размерам; вылупляются покрытые белым пухом, слепые. Выкармливают оба родителя. У сов резко выражена зависимость числа птенцов в выводке от обилия пищи. В связи с сокращением численности ряда видов многие совообразные находятся под охраной во многих странах мира, в т. ч. в России. Совы уничтожают грызунов и полезны в сельском и лесном хозяйстве.

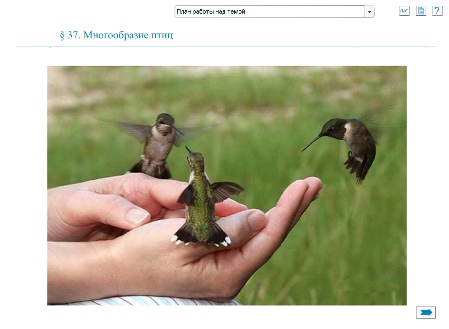

Колибри – самые маленькие птицы на Земле, некоторые из них весят всего 1,6 г, самые крупные до 20 г. Колибри могут зависать в воздухе в одной точке и давать задний ход. Мелкие виды делают крыльями до 80 взмахов в сек, крупные — 8—10. Огромный расход энергии они покрывают калорийной пищей (нектаром растений, насекомыми), однако ночью впадают в оцепенение; температура тела при этом падает до 15–20 °С. Колибри – самые маленькие птицы на Земле, некоторые из них весят всего 1,6 г, самые крупные до 20 г. Колибри могут зависать в воздухе в одной точке и давать задний ход. Мелкие виды делают крыльями до 80 взмахов в сек, крупные — 8—10. Огромный расход энергии они покрывают калорийной пищей (нектаром растений, насекомыми), однако ночью впадают в оцепенение; температура тела при этом падает до 15–20 °С.Гнездо плетут на деревьях, в кустах из травинок, шерсти и пуха. В кладке 1—2 белых яйца массой не более 2 мг. Самки выкармливают птенцов полупереваренной смесью из нектара и насекомых. Большинство колибри живут в бассейне Амазонки, на севере Южной Америки, некоторые в Северной Америке. Численность многих видов уменьшилась. Всего более 300 видов.

Отряд Дятлообразные. Это птицы древолазы. У большинства из них вся жизнь связана с древесным стволом. Питаются как взрослыми, открыто держащимися насекомыми (например, жуками), так и личинками, живущими под корой и в древесине. Иногда поедают яйца и птенцов других птиц, а также семена и ягоды. Корм собирают в кронах и на стволах деревьев, реже на земле, делают ходы в муравейниках и термитниках.

Весной, когда пищи мало, дятлы пьют древесный сок, проделывая в коре характерные кольцевые отверстия. Там же, в дереве, дятлы выдалбливают помещение для гнезда (дупло).

Ноги дятла приспособлены к лазанию. На них четыре пальца с острыми цепкими когтями: два направлены вперёд (на них дятел висит), два – назад (на них дятел опирается). Кроме того, тело птицы поддерживается хвостом с прочными, упругими перьями. Такое положение пальцев ног и хвоста у дятла даёт ему особенно прочную опору на стволе при работе клювом. Голова большая, с крепким, заострённым, долотообразным клювом, шея тонкая. Свой длинный и липкий язык дятел просовывает в узкие ходы насекомых и извлекает оттуда добычу. Осенью и зимой он, кроме того, поедает много семян хвойных деревьев, добывая их из шишек. Он закрепляет шишку в подходящее углубление в стволе дерева или в расщеплённую надломленную ветвь («кузница дятла») и раздалбливает её.

В кладке дятлов обычно 2—10 яиц, их насиживают оба партнёра в течение 2—3 недель. Птенцы вылупляются голыми и слепыми, а через 3—5 недель покидают дупло полностью оперёнными. Вне сезона размножения ведут одиночный, строго территориальный образ жизни.

К дятлообразным относятся 400 видов из 6 семейств: якамары, ленивки (1), туканы (2), медоуказчики (3), бородастики (4), дятловые (5, 6, 7, 8). Обитают по всему миру, кроме Австралии, Океании, Мадагаскара и Антарктиды; особенно много их в тропических лесах.

В России обитают только представители семейства дятловых (включает 210 видов). Широко распространён и многочислен большой пёстрый дятел (5), встречаются также малый пёстрый, зелёный (6), седой и трёхпалый дятлы.

Воробьинообразные – самый большой отряд птиц, насчитывающий 56 семейств и около 5000 видов (около 60 % от общего количества птиц). Отряд разделён на три подотряда (ширококлювы (1), кричащие птицы и певчие птицы).

Это в основном птицы мелкой и средней величины. Самыми крупными птицами этого отряда считаются ворон (14), ворона (12), галка (13), грач (11).

Причина эволюционного успеха воробьинообразных заключается, возможно, в том, что интенсивность обмена веществ у них в 1,5 раза выше, чем у птиц других отрядов. Некоторые виды выводят птенцов даже два раза в год. Воробьинообразные – гнездовые птицы. Для них характерно устройство тщательно сделанных гнёзд, которые они могут строить на деревьях и на земле, в парках и на наших домах.

Пищевой рацион этих птиц зависит от условий обитания. Некоторые из них, например, пищухи и поползни (16), проводят всю жизнь на деревьях и питаются древесными насекомыми. Обитатели воздушного пространства – ласточки (6) – едят летающих насекомых. Сорокопуты (8) – хищники и даже внешне похожи на мелких соколообразных. Нектарницы – «колибри» восточного полушария – пьют нектар и ловят насекомых среди цветущей растительности. Оляпки (9) превосходно плавают, ныряют и бегают по дну водоёмов. Их рацион состоит из насекомых, моллюсков и небольших рыбок. Многие врановые способны есть практически любую животную пищу. Пищевой рацион этих птиц зависит от условий обитания. Некоторые из них, например, пищухи и поползни (16), проводят всю жизнь на деревьях и питаются древесными насекомыми. Обитатели воздушного пространства – ласточки (6) – едят летающих насекомых. Сорокопуты (8) – хищники и даже внешне похожи на мелких соколообразных. Нектарницы – «колибри» восточного полушария – пьют нектар и ловят насекомых среди цветущей растительности. Оляпки (9) превосходно плавают, ныряют и бегают по дну водоёмов. Их рацион состоит из насекомых, моллюсков и небольших рыбок. Многие врановые способны есть практически любую животную пищу.Большинство птиц этого отряда живут в лесах и кустарниках. У настоящих певчих птиц голосовой аппарат достиг наибольшего развития. Воробьинообразные приносят огромную пользу, уничтожая вредных насекомых.

Интерактивный урок-тренажёр (Пройдите все страницы урока и выполните все задания)

|

Меню сайтаНаш опросМини-чатПоиск |

Стрижеобразные, или Длиннокрылые включают в себя два резко разграниченных подотряда – стрижи (два семейства: хохлатые и настоящие стрижи) и колибри. Длинные и узкие крылья с укороченной плечевой костью обеспечивают быстрый и маневренный полёт (до 170 км/ч). Стрижи питаются насекомыми, которых ловят на лету.

Стрижеобразные, или Длиннокрылые включают в себя два резко разграниченных подотряда – стрижи (два семейства: хохлатые и настоящие стрижи) и колибри. Длинные и узкие крылья с укороченной плечевой костью обеспечивают быстрый и маневренный полёт (до 170 км/ч). Стрижи питаются насекомыми, которых ловят на лету.