Биология в лицее

Сайт учителей биологии МБОУ Лицей № 2 г. Воронежа, РФ ![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

Site biology teachers lyceum № 2 Voronezh city, Russian Federation

|

Согласно данным, полученным с использованием электронного микроскопа, схему строения основных частей клетки, их оболочек можно представить следующим образом.

Плазматическая (цитоплазматическая), или наружная клеточная мембрана Термин «мембрана» (лат. membrana — кожица, оболочка) был предложен более 100 лет назад для обозначения границ клетки. Однако в дальнейшем с развитием электронной микроскопии было обнаружено, что клеточные мембраны входят в состав многих структурных элементов клетки — митохондрий, пластид, ЭПС, лизосом и др. Первая гипотеза строения мембраны была выдвинута еще в 1935 году. А в 1959 году Вильям Робертсон сформулировал гипотезу элементарной мембраны; в ней постулировалось, что все клеточные мембраны построены по единому принципу. К началу 70-х годов XX века накопилось много новых данных, на основании которых в 1972 году была предложена новая жидкостно-мозаичная модель строения мембраны, которая в настоящее время является общепризнанной. Строение биологической мембраны: жидкостно-мозаичная модель Основой любой мембраны является двойной слой фосфолипидов; в нем гидрофобные остатки жирных кислот обращены внутрь, а гидрофильные головки, включающие глицерин и остаток фосфорной кислоты, — наружу. С липидным бислоем связаны молекулы белков, которые могут пронизывать его насквозь (интегральные, или трансмембранные, белки), погружаться в него частично (полуинтегральные белки) или примыкать с наружной или внутренней стороны (периферические белки). Расположение этих белков жестко не фиксировано, и большинство из них свободно «плавает», образуя подвижную мозаичную структуру. В состав мембран может входить углеводный компонент, представленный олигосахаридными или полисахаридными цепочками, связанными с молекулами белков (гликопротеиды) или липидов (гликолипиды). Углеводы располагаются обычно на наружной поверхности мембраны и выполняют рецепторные функции. В животных клетках гликопротеины образуют надмембранный комплекс — гликокаликс (гpеч. glykys — сладкий и calyx — чашечка), который способствует адгезии клеток и несет рецепторные образования. Общие функции наружной клеточной мембраны

Пассивный транспорт — процесс прохождения веществ через мембрану, идущий без затрат энергии. При этом вещество движется из области с высокой концентрацией в сторону низкой концентрации, то есть по градиенту концентрации этого вещества. Различают следующие виды пассивного транспорта:

Активный транспорт — это перенос веществ через мембрану против градиента концентрации. Такой перенос требует затраты энергии клеткой. Источником энергии обычно является АТФ. Выделяют следующие виды активного транспорта:

Эндоцитоз (греч. endon — внутрь, внутри и kytos, cytos — сосуд, вместилище, клетка) — процесс захвата внешнего материала клеткой, осуществляемый путем образования мембранных пузырьков. Термин был предложен в 1963 году бельгийским цитологом Кристианом де Дювом при изучении поглощения веществ клетками млекопитающих. Различают фагоцитоз (процесс захвата клеткой твердых частиц или живых клеток) и пиноцитоз (процесс захвата капелек жидкости). Фагоцитоз (греч. phagos — пожиратель и kytos (cytos) — сосуд, вместилище, клетка) — захват и поглощение микроскопических живых объектов и твердых частиц одноклеточными организмами и способными к фагоцитозу клетками (фагоцитами). Открытие фагоцитоза принадлежит российскому физиологу И. И. Мечникову, который выявил этот процесс, проделывая опыты с морскими звездами и дафниями, вводя в их организмы инородные тела. И. И. Мечников поместил в тело дафнии спору гриба и заметил, что на нее нападают особые подвижные клетки. Когда он ввел слишком много спор, эти подвижные клетки не успели переварить все споры, и животное погибло. Клетки, защищающие организм от бактерий, вирусов, спор грибов и проч., Мечников назвал фагоцитами. Способность захватывать и переваривать частицы лежит в основе питания многих одноклеточных гетеротрофных организмов.

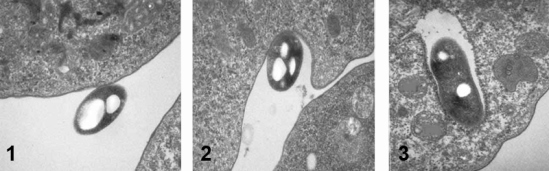

Поглощение бактерии амебой: 1 — адгезия (прилипание) бактерии к клеточной мембране; 2 — поглощение; 3 — отшнуровавшийся пузырек с бактериальной клеткой внутри Процесс фагоцитоза происходит в несколько этапов:

Переваривание может быть полным или неполным. В случае неполного переваривания либо формируется остаточное тельце, которое находится в клетке неопределенное время, либо непереваренные остатки эвакуируются из клетки путем экзоцитоза. В процессе эволюции способность к фагоцитозу постепенно перешла к отдельным специализированным клеткам, вначале пищеварительным (как, например, у губок и кишечнополостных), а затем — к особым клеткам. У человека и млекопитающих к фагоцитозу способны, например, лимфоциты и лейкоциты крови. Фагоцитоз требует затрат энергии и связан с активностью наружной клеточной мембраны и лизосом, содержащих пищеварительные ферменты. Пиноцитоз (греч. píno — пью, впитываю и kýtos (cytos) — сосуд, вместилище, клетка) — захват клеточной поверхностью жидкости с содержащимися в ней веществами. Явление пиноцитоза открыто американским ученым У. Льюисом в 1931 году. Пиноцитоз — основной механизм проникновения в клетку высокомолекулярных соединений, в частности растворимых белков и гликопротеидов. Пиноцитозная активность зависит от физиологического состояния клетки и состава окружающей среды. Наиболее активный пиноцитоз наблюдается у амеб, в эпителиальных клетках кишечника, почечных канальцев и сосудов, в растущих ооцитах.

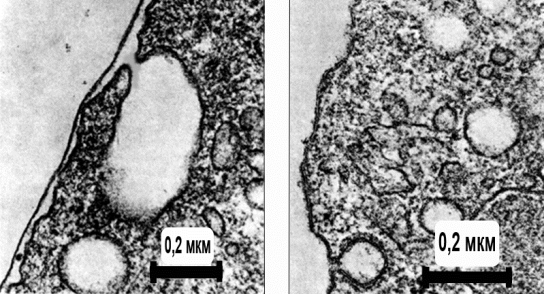

Два изображения процессов пиноцитоза, осуществляемых лейкоцитами человека: впячивания плазматической мембраны отшнуровываются и отрываются в виде пузырьков Пиноцитоз требует затрат энергии в форме АТФ и связан с активностью наружной клеточной мембраны. Этапы процесса пиноцитоза:

Экзоцитоз (греч. exo — внешний и kytos (cytos) — сосуд, вместилище, клетка) — выделение клеткой различных частиц в окружающую среду — процесс, обратный эндоцитозу. В процессе экзоцитоза клетка выделяет внутриклеточные пузырьки на внешнюю клеточную мембрану. При этом содержимое пузырьков выделяется наружу, а их мембрана сливается с наружной клеточной мембраной. Практически все макромолекулярные соединения выделяются из клетки этим способом. Экзоцитоз выполняет следующие задачи:

Специфические функции биологических мембран

|

Меню сайтаНаш опросМини-чатПоиск |