Биология в лицее

Сайт учителей биологии МБОУ Лицей № 2 г. Воронежа, РФ ![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

Site biology teachers lyceum № 2 Voronezh city, Russian Federation

|

Сообщество и биоценоз Природное сообщество — группа популяций организмов различных видов, проживающих на одной территории и взаимодействующих между собой. В пределах одного природного сообщества можно выделить растительное сообщество, сообщество животных и сообщество микроорганизмов. Сообщество растений, или фитоценоз, — открытая биологическая система, представляющая собой совокупность растений, обитающих на относительно однородном участке земной поверхности и находящихся в сложных взаимоотношениях друг с другом, а также компонентами окружающей среды. Для растительного сообщества характерны определённые видовой состав и структура, которые образовались с учётом возможности совместного существования различных видов растений и иных организмов. Фитоценоз является условным понятием, так как сообщество одних растений не может реально существовать вне взаимодействия с другими компонентами биогеоценоза — сообществами животных и микроорганизмов. Фитоценоз — это динамичная система, которая может изменяться во времени (как в течение года, так и на протяжении многих лет) под воздействием внешних факторов. Примерами смены растительных сообществ может служить образование болота на месте луга, или еловый лес, выросший на месте березняка. Сообщество животных, или зооценоз, — совокупность животных, входящих в состав биоценоза. Каждый зооценоз характеризуется определённым составом животных и их взаимоотношениями между собой и с окружающей биотической и абиотической средой. Обычно сообщество животных служит функциональной частью биоценоза и неотделимо от него. Сообщество микроорганизмов, или микробиоценоз, — сообщество популяций разных видов микроорганизмов, обитающих в определённом биотопе, например в водоёме. В биотопах окружающей среды микробиоценозы, как правило, состоят из большого числа видов. Во внутренней среде организма сообщества микроорганизмов обычно менее разнообразны и менее многочисленны. Взаимоотношения между организмами в природном сообществе определяются главным образом характером их питания.

К автотрофным организмам относятся высшие растения (кроме паразитических), водоросли и некоторые бактерии. Высшие растения, водоросли и цианобактерии являются фотосинтетиками; они синтезируют органическое вещество из простых соединений — углекислого газа и воды — за счёт солнечной энергии. Автотрофные бактерии — хемосинтетики — синтезируют органическое вещество из минеральных соединений за счёт энергии некоторых химических реакций. Роль автотрофов в природе огромна, так как они создают органические вещества.

К гетеротрофным организмам относятся все животные, в том числе человек, грибы, а также некоторые паразитические бесхлорофильные растения и некоторые микроорганизмы. Биоценоз (от греч. биос — жизнь, койнос — общий) — исторически сложившаяся устойчивая совокупность популяций растений, животных, грибов и прокариот, приспособленных к совместному обитанию на однородном участке суши (наземные биоценозы) или водоёма (водные биоценозы). Термин «биоценоз» предложил немецкий зоолог Карл Мёбиус в 1877 году. Таким образом, биоценоз — это природное сообщество организмов. Пространство, занимаемое биоценозом, определяется факторами окружающей среды, а его облик и границы внешне, как правило, определяются характером растительности (например, биоценозы ковыльной степи, соснового леса, березняка, болота и т. д.). Биоценозы характеризуются видовым богатством, т. е. числом видов растений и животных, образующих данный биоценоз; плотностью популяций, т. е. числом особей данного вида на единицу площади (для наземных организмов) или объёма (для водных и почвенных организмов); биомассой (общей продукцией) — общей массой живого органического вещества, т. е. всех живых организмов. Биоценоз пруда представляет собой совокупность растений, животных и микроорганизмов, связанных между собой определёнными отношениями и приспособленных к условиям окружающей среды.

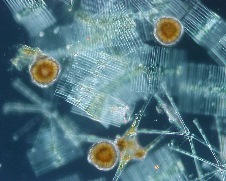

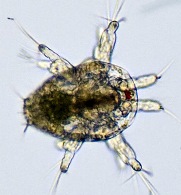

Ещё одним составляющим биоценоза является зоопланктон. К нему относится всё множество микроскопических и едва видимых невооружённым глазом животных. Они составляют следующее звено пищевой цепи биоценоза. Так, инфузории являются излюбленным кормом для личинок некоторых рыб.

Важным составляющим биоценоза водоёма являются рыбы, питающиеся зоо- и фитопланктоном, высшими растениями или другими видами рыб. Последнее звено пищевых цепей биоценоза пруда образуют сапрофитные организмы — бактерии и грибы, разлагающие органические вещества до неорганических. В целом можно сказать, что биоценоз пруда является устойчивой саморегулирующейся системой, которая способна перестриваться, чтобы противостоять вредным воздействиям и загрязнению окружающей среды. Преобладающий в биоценозе какой-либо вид растения или животного, который имеет большую биомассу или численность, называется доминантным. Доминантные виды есть в любом биоценозе. Название единиц растительных сообществ строятся на названиях доминантных видов. Биоценоз лиственного леса составляют множество видов растений, грибов, животных и микроорганизмов. Он представляет собой устойчивую систему, в которой все компоненты находятся в сложном взаимодействии и способны к длительному сосуществованию. Основные компоненты биогеоценоза лиственного леса — зелёные растения (продуценты), производящие органическое вещество. Растения лиственного леса формируют ярусную структуру.

Весной, когда листвы на деревьях ещё нет и поверхность почвы ярко освещена, расцветают светолюбивые первоцветы: медуница, хохлатка, ветреница. Летом им на смену приходят теневыносливые растения.

Не менее важным звеном биоценоза являются растительноядные и плотоядные животные - потребители живого органического вещества (консументы). В кронах деревьев гнездятся десятки видов птиц: сороки, галки, певчие дрозды, зяблики, большие синицы, лазоревки. В дуплах выводят птенцов филин и обыкновенная неясыть. В кустарниках обитают зарянка, чёрный дрозд, мухоловка-пеструшка, поползень. Ещё ниже находятся гнёзда славки и крапивника. По всем ярусам перемещается в поисках пищи белка. Летающие беспозвоночные представлены огромным числом видов — разнообразными бабочками, пчёлами, осами, мухами, комарами, жуками и др. В травянистом ярусе обитают кузнечики, множество видов жуков, пауки и сенокосцы, мыши, землеройки и ежи. Самыми крупными наземными консументами являются копытные — олени, лоси, кабаны, косули. Ещё один обязательный компонент лиственного леса — разрушители органических остатков — редуценты, преимущественно микроорганизмы, участвующие в распаде органических веществ до простых минеральных соединений. Ярус — элемент вертикальной структуры фитоценоза. В большинстве лесов выделяется несколько ярусов, образованных растениями разной высоты. Кроны наиболее высоких деревьев образуют первый ярус. Расположенные под ним другие сомкнутые древесные ярусы называют вторым, третьим и т. д. Кустарники и низкорослые деревья образуют подлесок. Травяной ярус состоит из полукустарников и трав. Мхи, лишайники и стелющиеся виды растений образуют приземный, или напочвенный, ярус. Органическое вещество, состоящее из опавших листьев, веток, цветов, плодов, коры и других остатков растений и животных, образует лесную подстилку. В большинстве лесов подстилка является наиболее густо населённым ярусом. Выделяют также и подземную ярусность. < Предыдущая страница "История формирования природных сообществ" Следующая страница "Биогеоценоз и экосистема" > |

Меню сайтаНаш опросМини-чатПоиск |

Автотрофные организмы

Автотрофные организмы Гетеротрофные организмы

Гетеротрофные организмы

Дафнии, циклопы, коловратки, находящиеся в толще воды, являются уже многоклеточными организмами. Все они служат прекрасным кормом для мальков. Дафнии осуществляют фильтрационную деятельность в водоёме, повышая прозрачность воды.

Дафнии, циклопы, коловратки, находящиеся в толще воды, являются уже многоклеточными организмами. Все они служат прекрасным кормом для мальков. Дафнии осуществляют фильтрационную деятельность в водоёме, повышая прозрачность воды.