Биология в лицее

Сайт учителей биологии МБОУ Лицей № 2 г. Воронежа, РФ ![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

Site biology teachers lyceum № 2 Voronezh city, Russian Federation

|

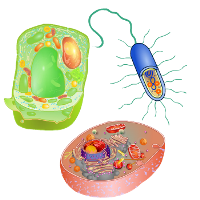

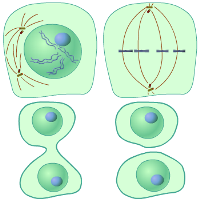

История изучения клетки. Клеточная теория Открытие клетки. Первым человеком, увидевшим клетки, был английский учёный Роберт Гук. В 1663 г., пытаясь понять, почему пробковое дерево так хорошо плавает, Гук стал рассматривать тонкие срезы пробки с помощью усовершенствованного им микроскопа. Он обнаружил, что пробка разделена на множество крошечных ячеек, напомнивших ему монастырские кельи, и он назвал эти ячейки клетками (по-английски cell — «келья, ячейка, клетка»). В 1674 г. голландский мастер Антоний ван Левенгук (1632 — 1723) с помощью микроскопа впервые увидел в капле воды «зверьков» — движущиеся живые организмы. Таким образом, уже к началу XVIII века учёные знали, что под большим увеличением растения имеют ячеистое строение, и видели некоторые организмы, которые позже получили название одноклеточных. Однако клеточная теория строения организмов сформировалась лишь к середине XIX века, после того как появились более мощные микроскопы и были разработаны методы фиксации и окраски клеток. Появление клеточной теории Клеточная теория — одно из общепризнанных биологических обобщений, утверждающих единство принципа строения и развития мира растений и мира животных, в котором клетка рассматривается в качестве общего структурного элемента растительных и животных организмов. Клеточная теория — основополагающая для общей биологии теория, сформулированная в середине XIX века. Она предоставила базу для понимания закономерностей живого мира и для развития эволюционного учения. Маттиас Шлейден и Теодор Шванн сформулировали клеточную теорию, основываясь на множестве исследований о клетке (1838 - 1839). Шлейден и Шванн, обобщив имеющиеся знания о клетке, доказали, что она является основной единицей любого организма. Клетки животных, растений и бактерий имеют схожее строение. Позднее эти заключения стали основой для доказательства единства организмов. Т. Шванн и М. Шлейден ввели в науку основополагающее представление о клетке: вне клеток нет жизни. Развитие клеточной теории связано с открытием протоплазмы и клеточного деления. К середине XIX в. выяснилось, что главным в клетке является её «содержимое» — протоплазма. В 1858 г. немецкий патолог Р. Вирхов опубликовал «Целлюлярную патологию», в которой распространил клеточную теорию на явления патологии и обратил внимание на ведущее значение ядра в клетке, провозгласив принцип образования клеток путём деления («Оmnis cellula ex cellula» - «Каждая клетка из клетки»). Деление вначале трактовалось как перешнуровка ядра и клеточного тела. В 70 — 80-х гг. был открыт митоз как универсальный способ клеточного деления, типичный для всех клеточных организмов. В конце XIX в. были открыты клеточные органоиды, и клетку перестали рассматривать как простой комочек протоплазмы. Основные положения теории Шлейдена и Швана:

Основные положения современной клеточной теории

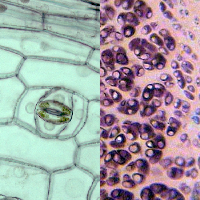

Клеточная теория — основополагающая биологическая теория, утверждающая единство принципа строения и развития всех живых организмов на Земле, в которой в качестве общего структурно-функционального элемента рассматривается клетка. Методы изучения клетки Прижизненное изучение клеток проводят с помощью светового микроскопа. Объектами такого изучения могут служить свободноживущие простейшие, которых в лаборатории содержат в специальных средах; клетки крови можно изучать в капле плазмы или в специальной синтетической среде; для изучения клеток тканей животного организма используют метод клеточных культур. При культивировании клеток, кроме химического состава среды, необходимо поддерживать определённую температуру. Также обязательным условием является стерильность. Метод культивирования клеток используется не только для цитологических исследований, но и для биохимических, генетических и вирусологических. При изучении живых клеток используют методы микрохирургии. С помощью микроманипулятора можно вводить внутрь клетки вещества, извлекать части клетки. Так с помощью микроманипулятора удалось пересадить ядро из клетки одной амёбы в клетку другого штамма и доказать, что именно ядро определяет физиологические особенности клетки. Сравнительно недавно стали применять аппараты с лазерным микропучком, что позволяет очень точно дозировать импульсы облучения.

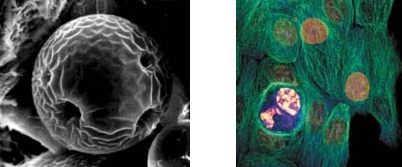

Клетка в сканирующем микроскопе (слева). Раковые клетки в конфокальном микроскопе (справа) Широко используют световую микроскопию с компьютерной обработкой изображений. Например, конфокальный сканирующий световой микроскоп позволяет получить серии последовательных изображений, на основании которых реконструируется объёмное изображение клетки. Все современные методы изучения клетки можно классифицировать следующим образом:

|

Меню сайтаНаш опросМини-чатПоиск |

Клетки всех живых организмов сходны по строению, химическому составу и функционированию.

Клетки всех живых организмов сходны по строению, химическому составу и функционированию. Новые клетки образуются в результате деления исходной клетки.

Новые клетки образуются в результате деления исходной клетки. Клетки многоклеточных организмов дифференцируются в зависимости от выполняемых ими функций. Группы клеток, сходных по строению и выполняемым функциям, образуют ткани.

Клетки многоклеточных организмов дифференцируются в зависимости от выполняемых ими функций. Группы клеток, сходных по строению и выполняемым функциям, образуют ткани. Клетки прокариот и простейших обладают всеми свойствами живых систем.

Клетки прокариот и простейших обладают всеми свойствами живых систем. При изучении живых клеток используют различные красители, в том числе способные светиться (флуоресцировать) при поглощении световой энергии. Многие красители избирательно связываются с некоторыми структурами клетки, вызывая их свечение.

При изучении живых клеток используют различные красители, в том числе способные светиться (флуоресцировать) при поглощении световой энергии. Многие красители избирательно связываются с некоторыми структурами клетки, вызывая их свечение.