Биология в лицее

Сайт учителей биологии МБОУ Лицей № 2 г. Воронежа, РФ ![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

Site biology teachers lyceum № 2 Voronezh city, Russian Federation

|

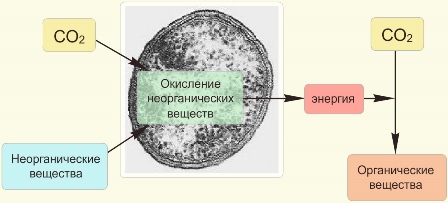

Х ХЕМОСИНТЕЗ — автотрофный тип питания, свойственный некоторым бактериям, при котором источником энергии для синтеза органических веществ из CO2 служат реакции окисления неорганических соединений.

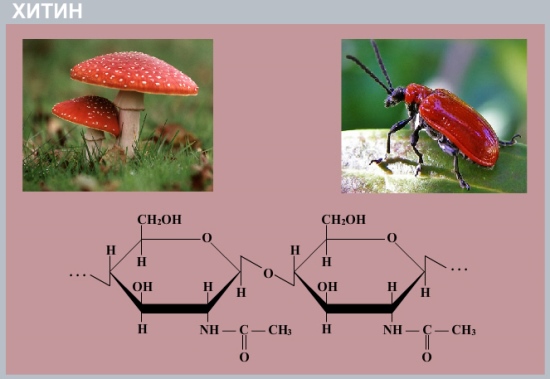

Бактерии, способные к хемосинтезу, могут окислять водород, окись углерода, восстановленные соединения серы, железо, аммиак, нитриты, сурьму. В связи с большим расходом энергии хемосинтезирующие бактерии, за исключением водородных, образуют мало биомассы, но окисляют большое количество неорганических веществ. Явление хемосинтеза было открыто в 1887 году русским учёным С. Н. Виноградским. Сообщества микроорганизмов чёрных курильщиков (гидротермальных океанических источников) являются хемотрофами — основными продуцентами на дне океанов. ХИТИН (греч. хитон — одежда, кожа, оболочка) — природное соединение из группы полисахаридов, основной компонент наружного скелета членистоногих и некоторых других беспозвоночных; также входит в состав клеточной стенки грибов.

Хитин выполняет защитную и опорную функции, обеспечивает жёсткость клеток.

Чистый хитин впервые выделен из кутикулы тарантулов. Он жесткий и полупрозрачный. Хитин не растворим в воде, устойчив к разбавленным кислотам, щелочам и органическим растворителям. В естественном виде хитины разных организмов несколько отличаются друг от друга по составу и свойствам. Молекулярная масса хитина достигает 260 000. Во всех организмах, вырабатывающих и использующих хитин, он находится не в чистом виде, а в комплексе с другми полисахаридами и белками. Несмотря на то, что хитин является веществом, очень близким по строению и биологической роли к целлюлозе, в организмах, образующих целлюлозу хитин найти не удалось. При отмирании организмов хитин и продукты его расщепления превращаются в почве и морских илах в гуминоподобные соединения и способствуют накоплению азота в почве. ХИЩНИЧЕСТВО способ добывания пищи и питания животных (редко растений), при котором одни ловят, умерщвляют и поедают других животных. Иногда под хищничеством понимают всякое выедание одних организмов другими, т. е. такое отношение двух любых групп организмов, при котором одна использует другую в пищу (напр., животные фитофаги и их кормовые растения, паразиты и их хозяева). Xищничество встречается практически среди всех типов животных от простейших до хордовых, а также среди грибов (напр., роды Styloраgе и Arthrobotrys из гифомицетов) и насекомоядных растений. Примеры хищничества высших животных в природе многочисленны (акулы, жабы, змеи, соколы, белый медведь, гепард и др.). Убивая и поедая жертв, хищники сокращают численность популяций видов-жертв. Большей частью хищникам удаётся поймать ослабленных (больных), очень молодых или старых животных, уже не принимающих участия в размножении. Тем самым хищники являются наиболее действенными «механизмами» естественного отбора. ХЛОРОПЛАСТЫ (греч. chlorós — зеленый и plastós — вылепленный) — зеленые пластиды, в которых осуществляется фотосинтез, благодаря присутствию в них основного пигмента — хлорофилла. Иногда зеленый цвет маскируется другими пигментами (например, у красных и бурых водорослей). Хлоропласты окружены двумя мембранами. Внутренние мембраны образуют пластинчатые структуры в виде складок — сильно уплощенных цилиндров. Каждая такая структура называется тилакоидом. Тилакоиды группируются по 10—30 в стопки (наподобие стопок монет). Стопку называют граной. В хлоропласте в среднем содержится 40 — 60 гран, расположенных в шахматном порядке. В мембраны тилакоидов встроены молекулы фотосинтетических пигментов — хлорофиллов. Пространство между гранами внутри хлоропласта заполнено бесструктурным веществом, называемым стромой или матриксом. В нем имеются рибосомы пркариотического типа, кольцевая ДНК, ферменты, зерна крахмала. Основная функция хлоропластов — улавливание и преобразование световой энергии в энергию химических связей.

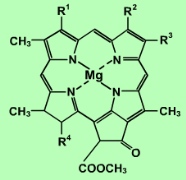

ХЛОРОФИЛЛЫ (греч. chlorós — зелёный и phýllon — лист) — зелёные пигменты растений, с помощью которых они улавливают энергию солнечного света и осуществляют фотосинтез. Из высших растений, водорослей и фотосинтезирующих бактерий выделено и структурно охарактеризовано свыше 50 различных видов хлорофиллов. Структурная формула хлорофилла; разные виды хлорофиллов отличаются углеводородными радикалами R

Основных пигментов высших растений и водорослей четыре: хлорофиллы a, b, c и d. Высшие растения и зелёные водоросли содержат хлорофиллы а и b, бурые и диатомовые водоросли — а и с, красные водоросли — а и d. В фотосинтезирующих бактериях присутствуют близкие аналоги хлорофиллов — бактериохлорофиллы. Бактериохлорофиллы также имеют несколько модификаций. По своему химическому строению хлорофилл близок к дыхательным пигментам — цитохромам, красящему веществу крови — гему гемоглобина, а также простетическим группам некоторых ферментов (пероксидаз, каталаз). Хлорофилл локализован в особых клеточных структурах — хлоропластах и связан с белками и липидами мембран тилакоидов. Название «хлорофиллы» было дано французскими химиками П. Пельтье и Ж. Каванту зелёному спиртовому раствору смеси растительных пигментов в 1817 году. Впервые хлорофиллы а и b разделил в начале XX века российский учёный М. С. Цвет с помощью разработанного им хроматографического метода. Химическую структуру хлорофиллов выяснили немецкие учёные Р. Вильштеттер, А. Штоль (1913 год), Х. Фишер (1930 — 1940 годы). Полный синтез хлорофилла осуществил американский химик Р. Вудворд. Роль хлорофилла в фотосинтезе доказана классическими работами К. А. Тимирязева. Поглощая квант света, молекула хлорофилла переходит в возбуждённое состояние. Возбуждённые светом молекулы хлорофилла способны переносить электрон от молекулы-донора к молекуле-акцептору. Таким образом, свет, поглощённый молекулой хлорофилла, преобразуется в потенциальную химическую энергию органических продуктов фотосинтеза и молекулярного кислорода. Некоторые высшие растения лишены хлорофилла. Хлорофилл бактерий, осуществляющих бескислородный фотосинтез (пурпурные и зеленые серные бактерии), называют бактериохлорофиллом. Благодаря этому пигменту бактерии способны осуществлять фотосинтез не только в видимой части спектра, но и в инфракрасной области.

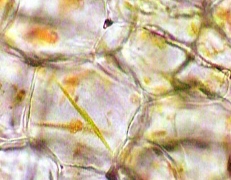

Хромопласты бывают разнообразной формы: шарообразные, веретеновидные, серповидные и многоугольные. Окраска их зависит в основном от присутствия в содержимом пигментов — каротиноидов. Хромопласты в клетках корнеплода моркови

Хромопласты обычно образуются из хлоропластов вследствие разрушения в них зеленого пигмента хлорофилла в процессе созревания плодов или осеннего пожелтения листьев. При этом происходит распад внутренней мембранной системы хлоропластов. В некоторых случаях хромопласты возникают из бесцветных пластид — лейкопластов (например, в корнеплодах моркови). ХРОМОСОМЫ - органоиды клеточного ядра, являющиеся носителями генов и определяющие наследственные свойства клеток и организмов. Основу хромосом составляет плотно закрученные хроматиновые нити из ДНК на особые белки (гистоны). Способны к самоудвоению, обладают структурной и функциональной индивидуальностью и сохраняют ее в ряду поколений.

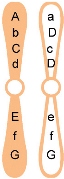

ХРОМОСОМЫ ГОМОЛОГИЧНЫЕ - парные хромосомы, одинаковые по форме, размерам и набору генов, т. е. содержат одинаковый набор генов и сходны по морфологическим признакам. Между этими хромосомами проходит конъюгация в профазе мейоза. В диплоидном наборе хромосом каждая пара хромосом представлена двумя гомологичными хромосомами (одна хромосома от отцовского организма, вторая – от материнского). ХРОМОСОМЫ ГОМОЛОГИЧНЫЕ - парные хромосомы, одинаковые по форме, размерам и набору генов, т. е. содержат одинаковый набор генов и сходны по морфологическим признакам. Между этими хромосомами проходит конъюгация в профазе мейоза. В диплоидном наборе хромосом каждая пара хромосом представлена двумя гомологичными хромосомами (одна хромосома от отцовского организма, вторая – от материнского).

Половые клетки, образовавшиеся в результате мейоза, содержат только одну из двух гомологичных хромосом (гаплоидный набор хромосом). При оплодотворении — слиянии половых клеток — зигота получает диплоидный набор хромосом и, соответственно, каждая хромосома приобретает гомологичную пару.

ХРОМОСОМЫ НЕГОМОЛОГИЧНЫЕ - содержат разный набор генов, различаются по морфологическим признакам. Между этим хромосомами не проходит конъюгация в профазе мейоза.

|

Меню сайтаНаш опросМини-чатПоиск |

Выделяющаяся в реакциях окисления энергия не может быть непосредственно использована в реакциях пластического обмена. Сначала она превращается в энергию связей АТФ и только после этого участвует в синтезе органических соединений.

Выделяющаяся в реакциях окисления энергия не может быть непосредственно использована в реакциях пластического обмена. Сначала она превращается в энергию связей АТФ и только после этого участвует в синтезе органических соединений.

В 1821 году Генри Бракон (Braconnot), директор ботанического сада в Нанси (Франция), обнаружил в грибах вещество, нерастворимое в серной кислоте. Он назвал его фунгин. Термин «хитин» был предложен французским учёным А. Одье, исследовавшим наружный покров насекомых, в 1823 году.

В 1821 году Генри Бракон (Braconnot), директор ботанического сада в Нанси (Франция), обнаружил в грибах вещество, нерастворимое в серной кислоте. Он назвал его фунгин. Термин «хитин» был предложен французским учёным А. Одье, исследовавшим наружный покров насекомых, в 1823 году.

ХРОМОПЛАСТЫ

ХРОМОПЛАСТЫ